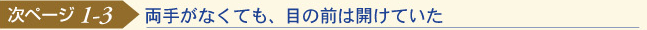

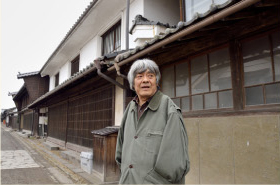

美術館から徒歩数分の場所には、北国街道の宿場町として栄えた「海野宿(うんのじゅく)」があります。散策がてら案内すると言って歩き出した水村さん。足元から、カラン、コロンと粋な下駄の音が響きます。

畑が広がるのどかな風景を歩いていくと、

おもむろに片方の下駄を脱ぎ、それをキャンバスに見立てて説明を始める水村さん。

下駄で絵画の解説! 「画面に絵がピッタリ定着しているか、あるいはこっち側にくるんじゃなくて、向こう側へ行っているのがいい絵だと、俺は思う」

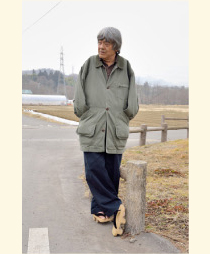

「夕映えのポンプ小屋」

「夕映えのポンプ小屋」夕暮れの空も、それを映す運河も、光を宿しながら奥へ奥へといざなう。

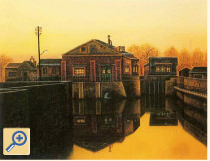

「雪の降る夜」金沢にて

「雪の降る夜」金沢にて深く、柔らかく、見る人を雪の向こう側で待つようにともる灯り。

例えば、黄色というのは一般に明るい色という印象を持たれがちですが、水村さんは と言います。

暗い、というのでもない。でも、こちらにふりそそぐような太陽の光の黄色とは違う。

絵の前に立つと、自分もそこに向かって歩いていくような感覚を覚えます。それは、水村さんから見る人へのメッセージ。ご自身が慈しみ、「描きたい」と感じた風景へのいざないでした。

と立ち止まり、見渡しながら、水村さんは続けます。

水村さんは、次に私たちをどんな風景の中へ連れて行ってくれようとしているのか、期待がふくらみます。

水村さんは、次に私たちをどんな風景の中へ連れて行ってくれようとしているのか、期待がふくらみます。

情緒あふれる宿場町「海野宿」は、美術館から徒歩数分。重要伝統的建造物群保存地区として選定されている。

時代とともに変わりゆく風景。それが名残惜しいから描くのではない。ただ、描きたいから描く。「俺の絵描きとしての性(さが)とか、業(ごう)ってやつだよね」